農地法とは? 〜農地を守るためのルール〜

農地法(のうちほう)は、田んぼや畑などの農地を守るための大切な法律です。日本の食料生産と農業を保護するために、農地の使い方や所有者の変更に制限を設けています。

農地は農業をする人の生活基盤であり、国の食料自給に欠かせない資源です。そのため、勝手に住宅地や駐車場に変えることができないよう、法律で保護されています。

農地法の基本的なルールは以下の通りです:

- 農地を売買・貸借するには、農業委員会の許可が必要

- 農地を宅地や駐車場などに変更するには、農地転用の手続きが必要

つまり、「農地を動かす=必ず申請が必要」と覚えておくと安心です。

農地法の3つの大きなルール

農地法第3条の「許可」と「届出」の違い

許可が必要なケース

農地の権利(所有権・賃借権など)を意図的に移動させる場合は、農業委員会の許可が必要です。以下のような場合が該当します:

- 農地を売買する

- 農地を貸し借りする

- 農地を交換する

- 農地を贈与する

許可を受けないと契約は無効となります。つまり「権利移動がある」場合は許可制です。

届出で足りるケース

2023年4月の法改正で創設された「農地法第3条の3 届出制度」により、以下のケースは届出で足ります:

- 相続で農地を取得した場合

- 遺贈で農地を取得した場合

- 法人の合併や相続人への包括承継の場合

つまり、「自分で売る・貸すなどの契約行為」ではなく、法律上当然に権利が移った場合は「許可」ではなく「届出」で足ります。

2024年4月から相続登記は義務化され、登記しないと過料の対象になる場合があります。相続した農地は早めに手続きを行いましょう。

相続した農地はすぐに耕作できる?

「親から農地を相続したから、すぐ農業を始められる」と思われる方も多いですが、実際にはいくつかの手続きと準備が必要です。農地は農地法によって守られており、相続後も正しく名義を整理し、利用計画を整えることが求められます。

相続した農地を活用するための基本的な流れ

01

名義の確認と相続登記

農地法(のうちほう)とは、田んぼや畑などの農地を守るための法律です。

日本では、農地は農業をする人の生活や食料生産にとってとても大切なもの。

02

農地法3条許可の確認

相続による取得は許可不要ですが、第三者から借りる農地や共同経営に参加する場合は許可が必要になることがあります。

03

耕作計画の作成

どんな作物を栽培するか、どのくらいの面積で経営するか、設備や資金の計画を立てます。

04

必要な届出や申請

農業委員会への利用開始報告や、農地転用・施設設置を行う場合の4条・5条許可申請などを行います。

相続した農地を活用する際の注意点

放置するリスク

耕作をしないまま放置すると、農地中間管理機構(農地バンク)や市町村から利用権設定の対象になる場合があります。また、荒れた農地は近隣に迷惑をかけたり、復旧に多額の費用がかかったりすることも。

境界トラブル

土地の境界が不明確なまま農作業を始めると、近隣とのトラブルになることがあります。事前に境界確認を行うことが重要です。

継続性の問題

農業は継続性が重要なため、作業計画や販路確保も事前に検討しておくことが大切です。

当事務所では、農地の法的状況や活用可能性を調査し、農業を始める場合と他の活用方法を選ぶ場合の両方を比較検討できるようサポートいたします。

農地の主な活用方法

自分で農業を始める

相続した農地で自ら農業を始める場合、新規就農者向けの補助金や研修制度を活用できることがあります。また、趣味的な家庭菜園として活用することも可能です。

- 新規就農者支援を受けられる可能性

- 自分のペースで栽培できる

- 自給自足や健康的な生活につながる

貸し出す(賃貸)

農地を近隣の農家や農業法人に貸し出すことで、自分で耕作する負担なく収入を得ることができます。農地中間管理機構を通じた貸し出しも可能です。

- 農地を維持しながら収入を得られる

- 自分で管理する手間が省ける

- 農地法第3条の許可が必要

売却する

農地として売却する場合は農地法第3条の許可が、宅地などに転用して売却する場合は第5条の許可が必要です。市街化区域内か調整区域かによっても手続きが異なります。

- まとまった資金を得られる

- 相続税や固定資産税の負担から解放される

- 買い手の条件によって手続きが変わる

転用する

農地を宅地や駐車場、太陽光発電施設などに転用することも可能です。ただし、農地法第4条・第5条の許可が必要で、立地条件や周辺環境によっては許可が下りないこともあります。

- より高い収益が期待できる

- 地域の実情に合わせた活用ができる

- 厳しい審査があり許可されない場合もある

アンジュ行政書士事務所のサポート内容

農地に関する手続きは複雑ですが、専門家のサポートがあれば安心です。当事務所では以下のようなサービスを提供しています。

農地の現状調査

土地の「地目(ちもく)」や登記情報を確認し、農地が農業振興地域(農振区域)に指定されているかなど、法律上の制限も含めて詳細に調査します。これにより、売買や貸し出しの際にどのような許可が必要かを正確に見極めます。

許可申請書類の作成・提出代行

農地法3条・4条・5条の許可申請に関わる複雑な書類の作成から、関係機関への提出まで、専門知識を活かして代行します。市街化区域か市街化調整区域かによっても手続きが異なりますので、お客様の状況に合わせた適切なサポートを提供します。

相続に伴う名義変更手続き

農地を相続した場合の名義変更(所有権移転登記)に必要な遺産分割協議書の作成や相続関係の書類整備をサポートします。登記手続きは司法書士と連携して円滑に進めます。相続特有の複雑な手続きもワンストップで支援可能です。

最適な活用プランの提案

売却や貸し出し先の条件によって必要な許可や手続きが変わります。単純な売買から農業委託契約、転用を伴う場合まで、多様なケースに応じた最適なプランを専門家視点で提案します。無駄な申請やトラブルを未然に防ぎます。

当事務所では難しい案件にも対応します。市街化調整区域内の農地や農業振興地域の農地を宅地に変更したい場合など、通常より複雑な許可申請が必要な案件も、豊富な実務経験に基づいてスムーズに対応いたします。

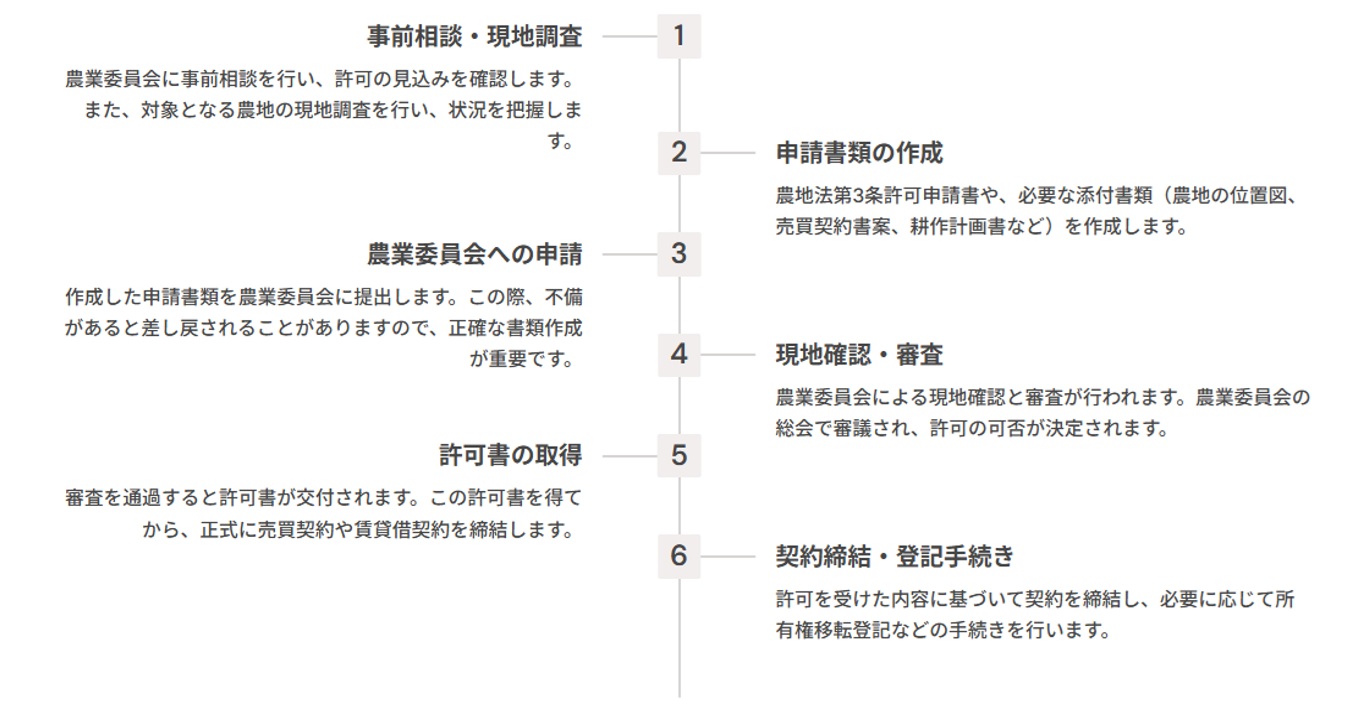

農地法第3条の許可取得の流れ

農地の売買や貸借を行う場合の、農地法第3条許可取得の一般的な流れをご紹介します。

当事務所では、この一連の流れを専門知識を活かしてサポートします。書類作成から申請手続き、許可後の契約締結まで、トータルでお手伝いいたします。

農地転用(4条・5条許可)の難易度

農地転用の難易度は、その農地がどの区域に位置しているかによって大きく異なります。農地は以下の区分に分けられ、それぞれ転用の難しさが変わります。

1

市街化区域内の農地

【比較的容易】 市街化区域内の農地は、将来的に宅地化することが予定されている区域にあるため、転用の許可は比較的得やすいです。届出で済む場合もあります。

2

市街化調整区域内の農地

【中程度の難易度】 市街化を抑制すべき区域とされているため、転用には一定の条件を満たす必要があります。地域の実情や計画との整合性が重視されます。

3

農業振興地域内の農用地区域の農地

【非常に困難】 農業の振興を図るべき地域として指定された区域内の農地で、原則として転用は認められません。転用する場合は、まず「農用地区域からの除外」という手続きが必要です。

4

第1種農地・甲種農地

【非常に困難】 良好な営農条件を備えた農地とされ、原則として転用は認められません。例外的に認められるケースもありますが、厳しい条件があります。

当事務所では、お持ちの農地がどの区分に該当するかを調査し、転用の可能性や最適な手続き方法をアドバイスいたします。難易度の高い案件でも、経験豊富な専門家がサポートします。

農地の査定と価格について

農地の価格は、一般的な宅地と比べて査定が複雑です。価格に影響する主な要素には以下のようなものがあります:

- 立地条件:市街地からの距離、道路へのアクセス

- 農地の区分:市街化区域内か調整区域内か

- 土壌の質:作物の生育に適した土壌か

- 水はけ・水もち:排水性と保水性のバランス

- 日照条件:十分な日光が得られるか

- 周辺環境:周囲の農地の状況、有害物質の有無

さらに、転用可能性がある場合は価格が大きく変わることもあります。当事務所では、不動産の専門家と連携し、適正な価格査定のお手伝いもいたします。

新規就農を検討されている方へ

相続した農地で農業を始める際のポイント

相続した農地で新たに農業を始める場合、以下のポイントに注意しましょう。

農業の知識・技術の習得

いきなり農業を始めるのは難しいものです。地域の農業研修制度や農業大学校の短期コースなどを活用して、基礎知識を身につけることをおすすめします。また、近隣の農家に指導を受けることも効果的です。

設備投資と資金計画

農業機械や施設の購入には多額の資金が必要になることがあります。新規就農者向けの補助金や融資制度を調査し、無理のない資金計画を立てましょう。中古機械の活用や、最初は小規模からスタートするなどの工夫も大切です。

販路の確保

作物を作っても売れなければ収入になりません。JAや直売所の活用、インターネット販売など、販路を事前に検討しておくことが重要です。地域の特産品や需要のある作物を選ぶことも成功のポイントです。

当事務所では、新規就農に関する各種補助金の申請サポートや、農地の適正な活用方法のアドバイスも行っております。農業を始める際の手続き面でのお悩みもお気軽にご相談ください。

\無料相談受付中/

よくある質問(FAQ)

Q2. 相続した農地をそのままにしておくとどうなりますか?

A. 登記や手続きをしないまま放置すると、固定資産税の負担や雑草・ごみの問題、近隣トラブルに発展することがあります。早めに相続登記や管理方針の整理をすることをおすすめします。

Q3. 農地を宅地に変えたいのですが、できますか?

A. 可能な場合もありますが、「農地転用」として農地法第4条または5条の許可が必要です。加えて、市街化調整区域や農振区域にある場合は、除外申請や都市計画上の制限をクリアする必要があります。

Q4. 貸したい相手が農家ではない場合でも農地を貸せますか?

A. 原則として、農地を借りられるのは農業を営む人(認定農業者など)に限られます。条件によっては非農家に貸す方法もありますが、農地のままでは難しいため、転用や契約形態の見直しが必要になります。

Q5. 農地の売却先はどうやって見つければいいですか?

A. 農業委員会を通じた紹介のほか、地域の農家団体、不動産業者との連携など複数の方法があります。アンジュ行政書士事務所では、代表が宅建士でもあり、グループ会社との

連携をしながら売却希望者とのマッチング支援も可能です。

Q6. 相談すると、必ず依頼しなければいけませんか?

A. いいえ、ご相談のみでも大丈夫です。まずは状況を整理し、「今すぐ手続きが必要かどうか」も含めて一緒に検討いたします。お気軽に初回無料相談をご利用ください。

Q7. 遠方に住んでいても対応できますか?

A. はい、郵送やオンライン面談を活用しながら、できる限りご負担のない形でサポートします。現地調査や書類提出もこちらで対応可能ですので、県外在住の方でも安心してご相談いただけます。

Q8. 農地の面積が小さくても相談していいですか?

A. もちろん大丈夫です。たとえ数十坪の農地でも、適切な手続きを踏まなければならないのは同じです。小規模な土地でもお気軽にご相談ください。

Q9. 手続きの費用が気になります。事前に見積もりは可能ですか?

A. はい、ヒアリング内容をもとに、正式なお見積もりをお出しします。ご納得いただいたうえでご依頼いただく流れですので、安心してご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

農地の手続きは、正しい順序と書類が揃えばスムーズです。

相続・売却・貸し出し・転用…どのケースでも、専門家に相談することで無駄なく安心して進められます。