遺言書がない家庭の現実

相続トラブルの約7割は"遺言書なし"の家庭で発生

遺言書がない場合、法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。しかし、この協議がまとまらなければ、不動産の名義変更すら進められず、家族間の感情的対立に発展するケースが少なくありません。

特に「普通の家庭」こそ、遺言書の有無で相続後の家族関係に大きな差が生じることがあります。

遺言書がないと、兄弟姉妹間の感情的対立や、特定の相続人に財産を集中させたいという希望が叶わないことがあります。また、相続登記や銀行手続きなど、様々な場面で煩雑な手続きが発生します。

遺言書があれば、あなたの想いが法的に守られます

故人の意志を明確に残せる

遺言書があれば、あなたの財産をどのように分配したいかという意思を明確に残すことができます。法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産分配を決めることができます。

特定の相続人への配慮が可能

同居して介護をしてくれた子どもに多く相続させたい、内縁の配偶者に財産を残したいなど、法定相続人以外への配慮も遺言書があれば可能となります。

相続手続きの大幅な簡素化

遺言書があれば、遺産分割協議が不要となり、相続手続きが格段に簡単になります。相続人間の話し合いが難しい場合でも、スムーズな相続が実現します。

💡 遺言書は「家族のために残す最後の手紙」

遺言書は単なる財産分与の指示書ではなく、大切な家族への最後のメッセージでもあります。あなたの想いを形にし、残された家族の未来を守る大切な役割を果たします。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者本人が全文を自筆で作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあります。また、相続時には家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局保管制度を利用した場合を除く)。

公正証書遺言

公証人が作成する最も確実な遺言書です。法的に有効であることが保証され、原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造・紛失の心配がありません。当事務所では特にこの方式をおすすめしています。

秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしたい場合に選ばれる方式です。遺言者本人が作成し、公証人と証人の前で封印します。内容は秘密に保たれますが、相続時には家庭裁判所での検認が必要です。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言なら、法的な専門知識を持つ公証人が作成するため、確実に効力を発揮します。大切な資産と家族の将来のために、最も確実な方法を選びましょう。

遺言書作成のサービス内容

遺言書は大切な資産をきちんと継承するためにとても重要な書類です。遺言者のご希望をお伺いし、法的に有効な遺言書の原案を作成いたします。争いが起きないような遺言書のアドバイスもさせていただきますので、安心してお任せください。遺言書を作成するにあたって推定相続人の調査、不動産調査も行います。

公正証書遺言の場合には公証役場との事前の打ち合わせや当日の予約なども当事務所でおこないます。

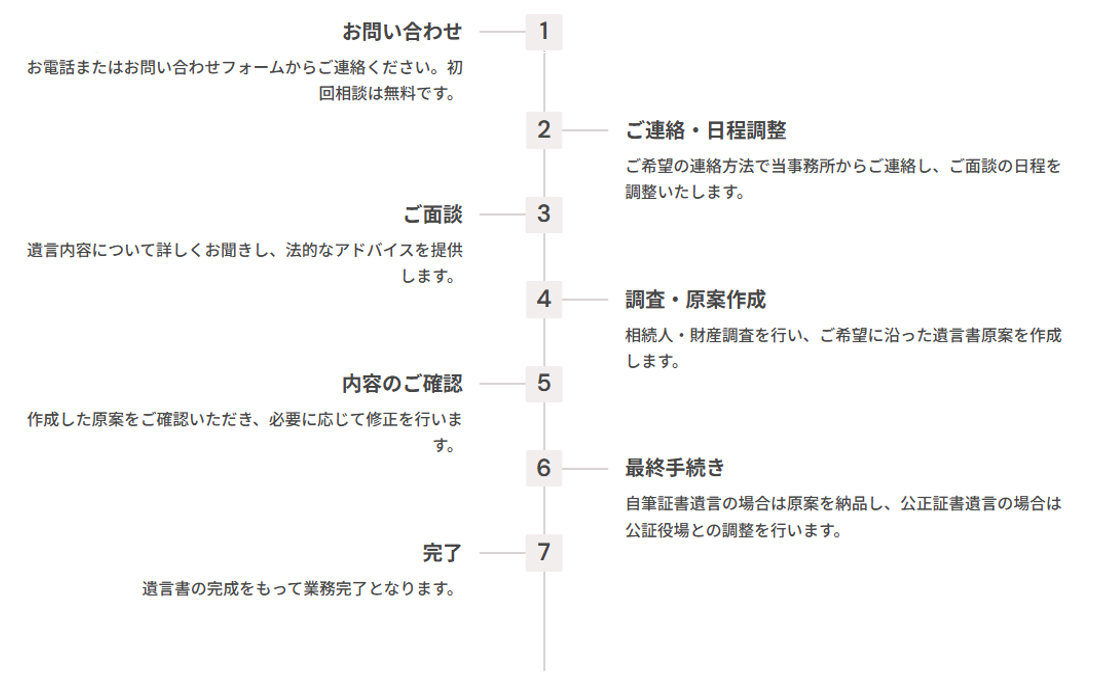

遺言書作成の流れ

一般的に遺言書作成のプロセスは約1〜2ヶ月程度で完了します。戸籍収集や財産調査に時間がかかる場合は、さらにお時間をいただくことがあります。

遺言書作成サービス料金

総財産額2000万円未満

88,000円(税込)

相続人・財産調査報酬を含む

(別途実費がかかります)

総財産額2000万円以上

総財産額の0.3%(税込)

相続人・財産調査報酬を含む

(別途実費がかかります)

証人就任料

一人あたり16,500円(税込)

公正証書遺言作成時に

証人が必要な場合

実費について

遺言書作成には、戸籍収集や不動産登記事項証明書取得などの実費が必要です。これらの費用は書類の量や役所の件数によって変動しますが、おおよそ7,000円~18,000円程度です。また、公正証書遺言を作成する場合には、別途公証役場へ支払う公証人手数料が発生します。

アンジュ行政書士事務所に依頼するメリット

初回相談無料

初めての方は無料でご相談いただけます。ご自宅、当事務所、電話など、お好きな面談方法をお選びいただけますので、気軽にご相談ください。

相続専門の豊富な知識

相続を専門としており、将来の争いを避ける遺言書のご提案が可能です。大切な資産を確実に継承するためには、専門的知識を持った行政書士によるサポートが重要です。

女性行政書士による丁寧な対応

数少ない女性の行政書士が対応するため、堅苦しくなく気軽にご相談いただけます。温かみのある対応を好まれる方に特におすすめです。

「大切な財産を守り、家族の未来に安心を届けること」それが私たちの使命です。

公正証書遺言のメリット

なぜ公正証書遺言がおすすめなのか

当事務所では特に公正証書遺言の作成をおすすめしています。公正証書遺言には以下のような大きなメリットがあります:

- 公証人が関与するため、法的に有効であることが保証されています

- 原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造・紛失の心配がありません

- 相続時に家庭裁判所での検認手続きが不要で、すぐに効力を発揮します

- 専門家の関与により、表現の曖昧さや解釈の相違によるトラブルを防げます

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言なら、法的な専門知識を持つ公証人が作成するため、確実に効力を発揮します。大切な資産と家族の将来のために、最も確実な方法を選びましょう。

遺言書がない場合のリスク

法定相続による想定外の財産分配

遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に従って財産が分配されます。これにより、本人の希望とは異なる分配が行われる可能性があります。たとえば、同居して介護をした子どもと疎遠な子どもが同じ割合で相続するなど、不公平感が生じることがあります。

複雑で時間のかかる相続手続き

遺言書がないと、相続手続きのたびに相続人全員の同意が必要となります。銀行口座の解約、不動産の名義変更など、あらゆる手続きで煩雑な書類作成と相続人全員の署名・押印が求められます。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は特に大変です。

家族間の対立や感情的なしこり

遺産分割協議がまとまらないと、家族間で対立が生じる可能性があります。一度こじれた関係は修復が難しく、長年にわたって家族の絆を傷つけることになりかねません。遺言書があれば、こうした争いを未然に防ぐことができます。

「うちは仲がいいから大丈夫」と思われるご家族でも、実際に相続が発生すると予想外の対立が生じることがあります。遺言書は、ご家族の将来の平和を守るための大切な贈り物と考えましょう。

遺言書に記載できること

・財産の分配方法

不動産、預貯金、有価証券、貴金属、美術品など、ご自身の財産をどのように分配するかを指定できます。法定相続分にとらわれず、自由に分配割合を決めることができます

・相続人以外への財産贈与

法定相続人だけでなく、内縁の配偶者、お世話になった方、友人、団体や法人などに対しても財産を贈与することができます。

・遺言執行者の指定

遺言の内容を実行する人(遺言執行者)を指定することができます。信頼できる人や専門家を選ぶことで、確実に遺言が実行されるようにできます。

・未成年後見人の指定

お子さんが未成年の場合、親権者が亡くなった後の後見人を指定することができます。子どもの将来を守るための重要な指定です。

・祭祀承継者の指定

お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産を継承する人を指定できます。これにより、大切な先祖供養を確実に引き継ぐことができます。

・相続人の廃除・排除

法定相続人であっても、重大な非行があった場合などには相続から除外することができます(一定の要件が必要)。

\お気軽にご相談ください/

2営業日以内にご連絡差し上げます

遺言書がない場合のリスク

法定相続による想定外の財産分配

遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に従って財産が分配されます。これにより、本人の希望とは異なる分配が行われる可能性があります。たとえば、同居して介護をした子どもと疎遠な子どもが同じ割合で相続するなど、不公平感が生じることがあります。

複雑で時間のかかる相続手続き

遺言書がないと、相続手続きのたびに相続人全員の同意が必要となります。銀行口座の解約、不動産の名義変更など、あらゆる手続きで煩雑な書類作成と相続人全員の署名・押印が求められます。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は特に大変です。

家族間の対立や感情的なしこり

遺産分割協議がまとまらないと、家族間で対立が生じる可能性があります。一度こじれた関係は修復が難しく、長年にわたって家族の絆を傷つけることになりかねません。遺言書があれば、こうした争いを未然に防ぐことができます。

「うちは仲がいいから大丈夫」と思われるご家族でも、実際に相続が発生すると予想外の対立が生じることがあります。遺言書は、ご家族の将来の平和を守るための大切な贈り物と考えましょう。

Q2. 遺言書は変更できますか?

はい、遺言者が生存中であれば、いつでも変更・撤回が可能です。財産状況や家族関係の変化に応じて、定期的に見直すことをおすすめします。新しい遺言書を作成すると、以前の遺言書は自動的に効力を失います。

Q3. 遺言書の内容は相続人に知られますか?

公正証書遺言の場合、作成時点では内容は秘密に保たれます。遺言者の死亡後に相続人が公証役場で閲覧・謄本請求をすることで初めて内容を知ることになります。生前に内容を開示するかどうかは遺言者のご判断によります。

Q4. 法定相続分と異なる分配をしても問題ないですか?

遺言書では、法定相続分と異なる分配を指定することが可能です。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限保障された相続分があり、これを侵害すると遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。当事務所では、こうしたリスクも踏まえたアドバイスを提供しています。

遺言書作成を検討すべき方

不動産をお持ちの方

不動産は相続で最もトラブルが起きやすい財産です。特に共有名義になると売却や管理が難しくなるため、遺言書で明確に承継者を指定することが重要です。

再婚されている方

再婚の場合、前婚の子どもと現在の配偶者との間で相続トラブルが発生しやすくなります。遺言書で明確な指示を残すことで、大切な家族を守ることができます。

お子さんがいない方

子どもがいない場合、配偶者と親(または兄弟姉妹)が相続人となります。遺言がないと、望まない親族に財産が分配される可能性があります。

事業を営んでいる方

事業用資産の承継は特に重要です。事業を継続させたい場合は、適切な後継者に必要な財産を確実に引き継ぐための遺言が不可欠です。

特定の方に多く残したい希望がある方

同居して介護してくれた子どもに多く残したい、障がいのあるお子さんの将来を経済的に支えたいなど、特別な配慮をしたい場合には遺言書が必要です。

実は、多くの方が「自分には関係ない」と思いがちな遺言書ですが、特に「普通の家庭」こそ遺言書の有無で大きな差が出ることがあります。少しでも迷われたら、ぜひ一度ご相談ください。

遺言書と併せて検討したい終活サービス

エンディングノート作成サポート

遺言書は法的な効力を持つ財産分与の指示書ですが、エンディングノートはそれ以外の「想い」を残すための大切なツールです。葬儀や墓、ペットの世話、デジタル遺品の扱いなど、法的効力はないものの、残された家族にとって大切な情報を記録しておくことができます。

当事務所では、遺言書作成と合わせてエンディングノート作成のサポートも行っています。専門家の視点からアドバイスすることで、より充実した内容になります。

その他の終活サービス

- 相続対策コンサルティング

- 任意後見契約のサポート

- 家族信託の設計・サポート

- 相続手続き代行サービス

- 生前贈与のアドバイス

終活に関するお悩みは多岐にわたります。当事務所では遺言書作成だけでなく、総合的な終活サポートを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の法務局保管制度について

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。この制度を利用すると、従来の自筆証書遺言の弱点であった「紛失・偽造・変造のリスク」と「家庭裁判所での検認手続きの必要性」が解消されます。

制度のメリット

- 原本が法務局で保管されるため、紛失・偽造・変造の心配がない

- 相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要

- 法務局のシステムで遺言書情報が管理され、相続人が容易に発見できる

制度の注意点

- 遺言書本文は全て自筆で記載する必要がある(財産目録のみパソコン作成可)

- 法務局へ本人が出向く必要がある(代理人申請は不可)

- 保管手数料として3,900円がかかる

- 内容の法的有効性は保証されない(形式審査のみ)

自筆証書遺言の法務局保管制度は、公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な選択肢として検討する価値があります。ただし、法的有効性の保証という点では公正証書遺言に劣りますので、重要な財産分与については専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

遺言書作成時によくある間違い

自筆証書遺言のパソコン作成

自筆証書遺言は、財産目録を除いて全文を自筆で記載する必要があります。パソコンで作成したものや代筆は無効になってしまいます。また、押印も必須です。

財産の特定が不十分

「預金は長男に」といった曖昧な表現では、どの金融機関のどの口座かが特定できず、トラブルの原因になります。不動産も登記情報に基づいた正確な記載が必要です。

割合指定の誤り

「財産の3分の1ずつを3人の子どもに」といった指定をしたつもりが、一部の財産だけを指していると解釈されるケースがあります。明確な範囲指定が重要です。

相続人の記載間違い

結婚・離婚・養子縁組などにより、法定相続人が変わることがあります。誤った認識で遺言書を作成すると、法的な問題が生じる可能性があります。

遺留分を考慮していない

法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分という最低限保障された取り分があります。これを大きく侵害する内容だと、遺留分侵害額請求により遺言の意図が実現できない可能性があります。

こうした間違いを防ぐためにも、専門家のサポートを受けて遺言書を作成することをおすすめします。アンジュ行政書士事務所では、法的に有効で争いを防ぐ遺言書作成をサポートいたします。

遺言書の保管場所を家族に伝えておく重要性

せっかく遺言書を作成しても、家族がその存在や保管場所を知らなければ意味がありません。遺言書の保管場所は必ず信頼できる家族に伝えておきましょう。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますが、どの公証役場で作成したかを家族に伝えておく必要があります。また、遺言者には「正本」が交付されますので、その保管場所も伝えておくとよいでしょう。

自筆証書遺言の場合

自宅で保管する場合は、火災や紛失のリスクがあります。銀行の貸金庫や弁護士・行政書士などの専門家に預ける方法もあります。法務局保管制度を利用した場合でも、その旨を家族に伝えておきましょう。

デジタル終活の重要性

最近では、デジタル遺品(SNSアカウント、メール、クラウド上のデータなど)の取り扱いも重要になっています。パスワードなどの情報を安全に伝える方法も検討しておくとよいでしょう。

「遺言書は作ったら終わり」ではなく、定期的に内容を見直し、必要に応じて更新することも大切です。財産状況や家族関係の変化に合わせて、5年に一度程度は見直しましょう。

遺言書と民法改正について

近年の相続法改正と遺言書への影響

2018年から2019年にかけて相続に関する民法の大改正が行われました。この改正により、遺言書作成や相続手続きに関するルールが大きく変わりました。主な改正点は以下の通りです:

- 自筆証書遺言の財産目録にパソコン作成が認められるようになった

- 自筆証書遺言の法務局保管制度が創設された

- 配偶者居住権が新設され、配偶者の居住権を保護しやすくなった

- 特別寄与制度が創設され、法定相続人でない人の貢献も評価されるようになった

これらの改正により、遺言書作成の選択肢が広がり、より柔軟な相続対策が可能になりました。特に配偶者居住権は、配偶者の老後の住まいを確保しながらも子どもに財産を残すという、従来難しかった両立を可能にする制度です。

当事務所では、こうした最新の法改正を踏まえた遺言書作成のアドバイスを提供しています。お客様の状況に最適な方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。